私たちが「空」と呼んでいるもの、その中を飛行機がビュン!と飛んでいく様子を見ると、「空ってどこまで続いてるんだろう?」と思ったことはありませんか?

宇宙には空気がないのはご存知の通り。なので、空気は宇宙の手前まであるということになります。

それでは、なぜ空気は宇宙に逃げていかないのでしょうか。それは地球の引力が関係しており、空気も地球の引力によって地表に引き寄せられているからです。この空気は地球に薄く覆いかぶさるように存在しており、上空にいくほど密度は低くなっていきます。

ちなみに地球をフルーツに例えると、、

地球の半径は約6400km、そして大気はその外側を覆っている…と言っても、実はとても薄い。

地球全体をリンゴだとしたら、大気はその「皮」くらいしかないんです!

その“皮”の中でも、飛行機が飛ぶのはごく一部。

ではその「空気の階層」、一体どうなっているのでしょうか?

今回はこの空気の階層、つまり“大気の構造”について、飛行機との関係を交えながら、わかりやすく解説していきます。

大気は4つの層+αでできている!

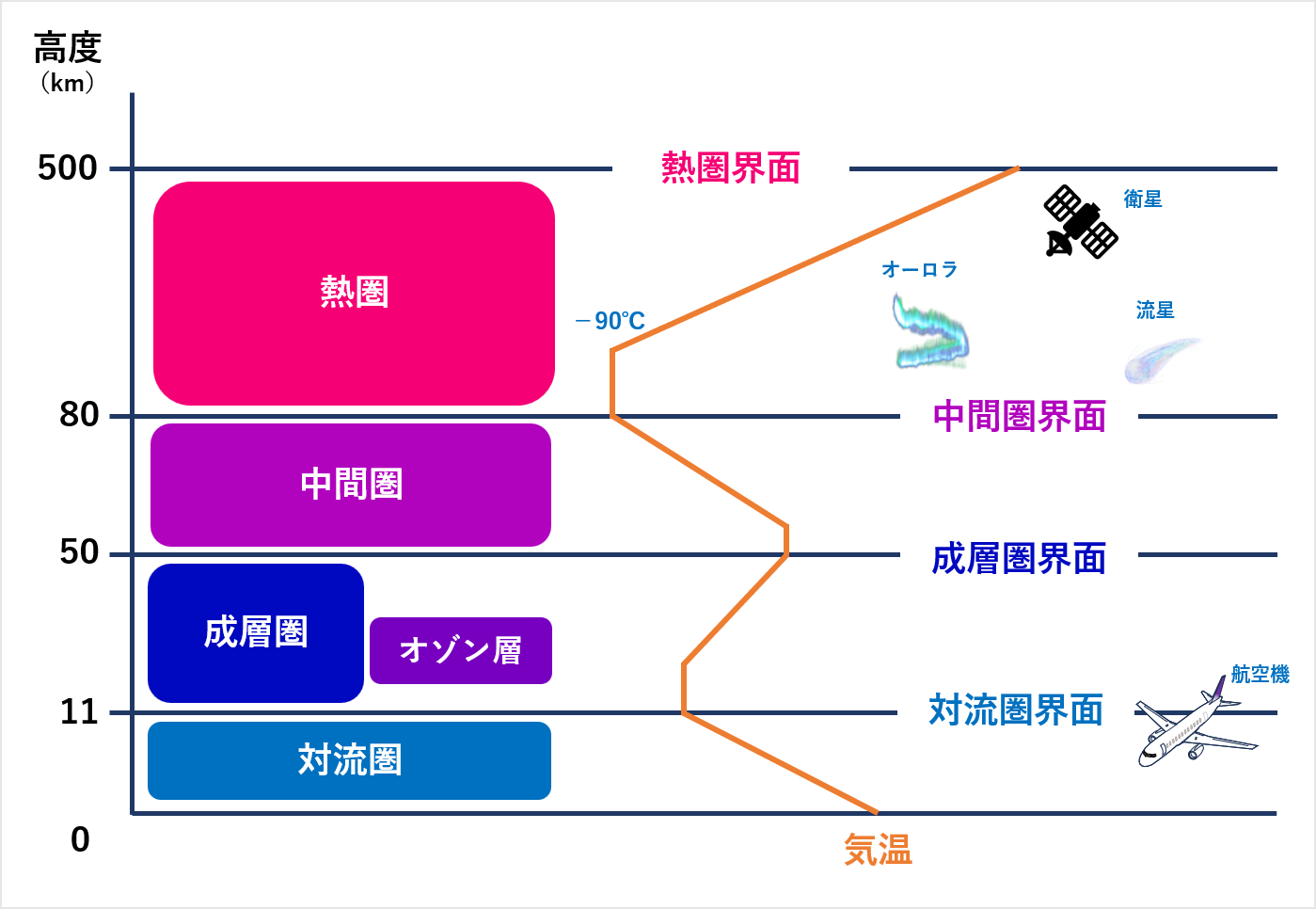

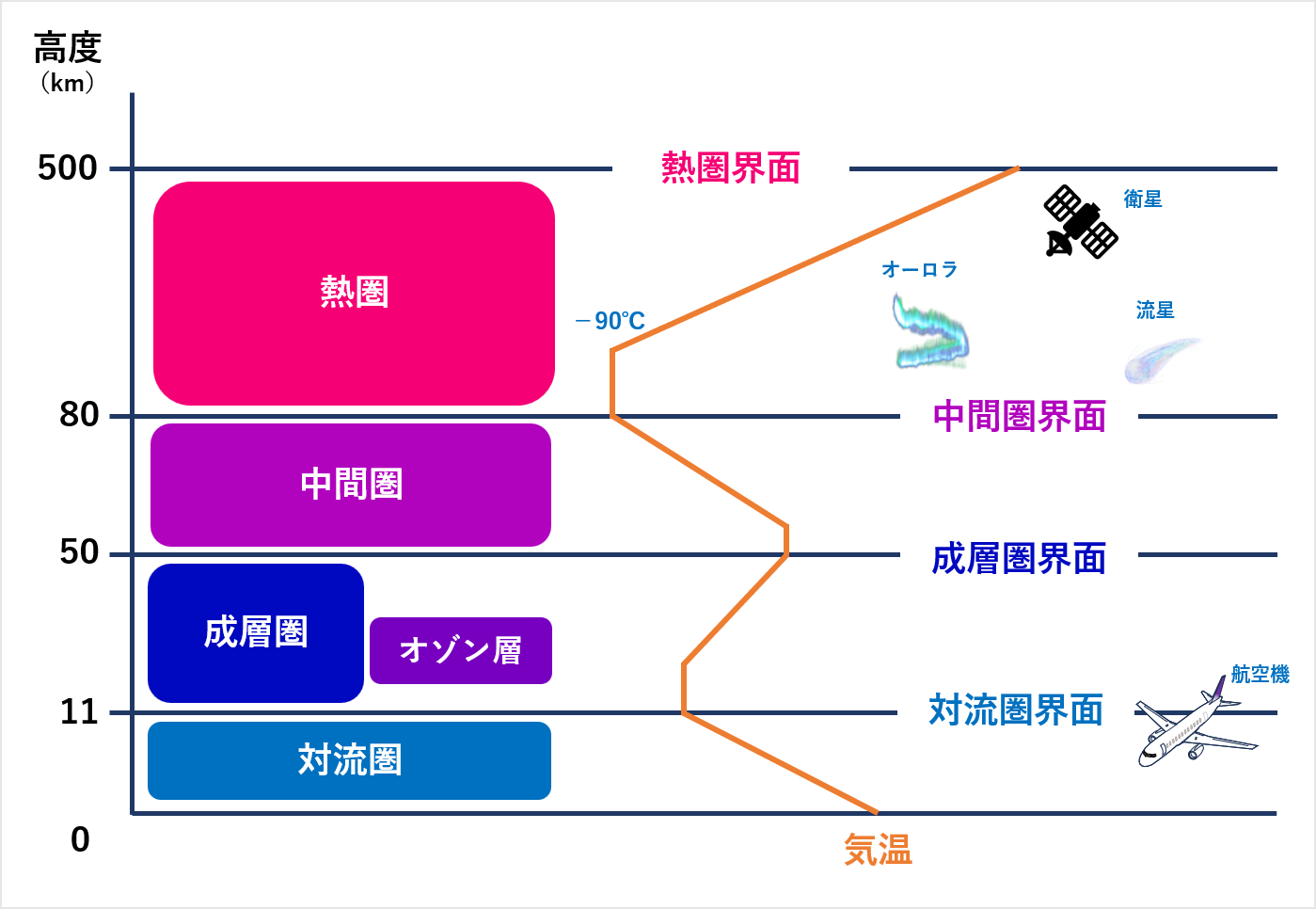

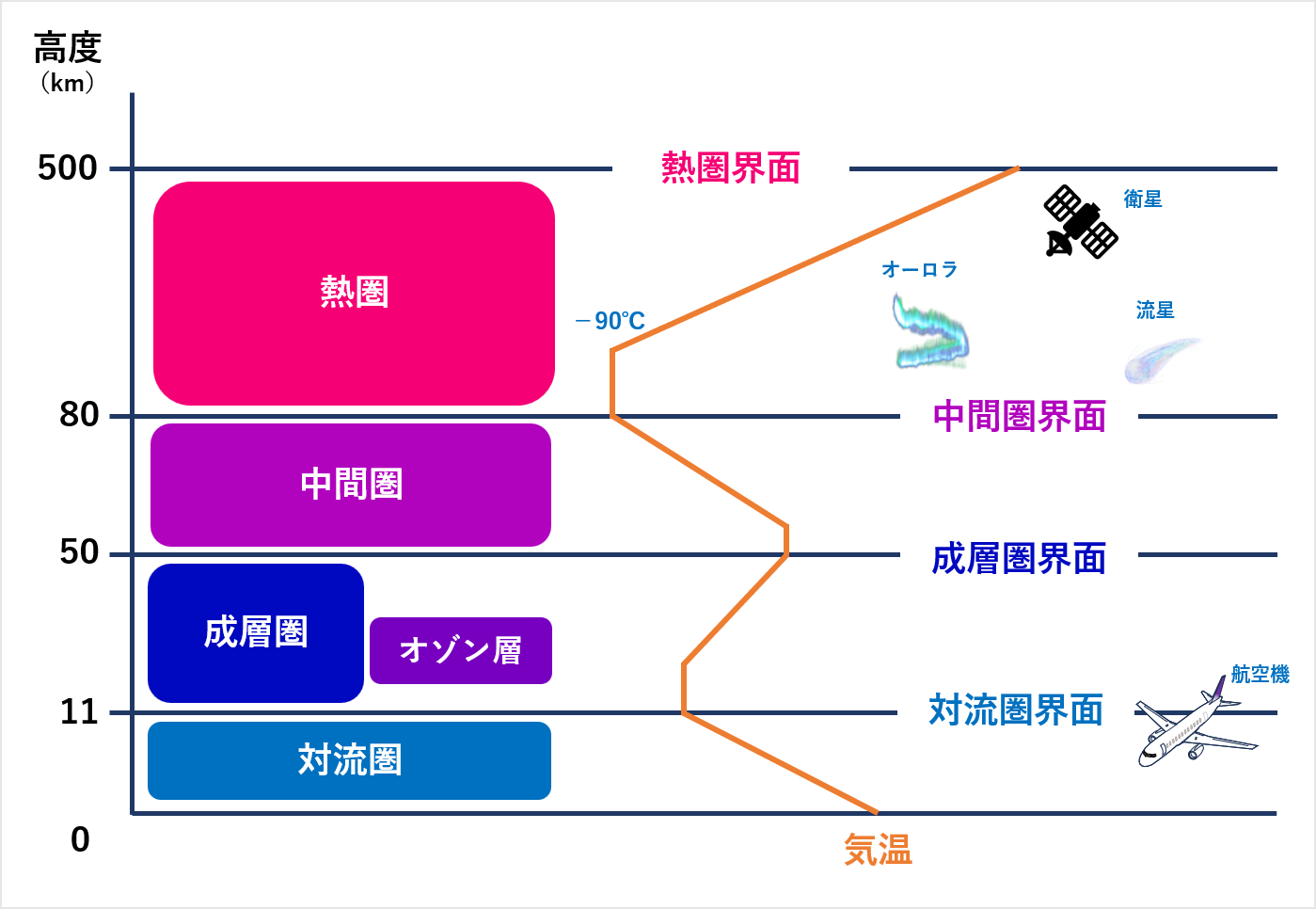

地球を取り巻く大気は、高度によって「対流圏」「成層圏」「中間圏」「熱圏」の4つに分けられます。それぞれの特徴を見ていきましょう。

① 対流圏(たいりゅうけん)|私たちが暮らす「生活空間」

高さ:約0~11km(場所や季節によって異なる)

特徴:上に行くほど寒くなる(気温減率:-6.5℃/km)

これは私たちが住んでいる、いわば「地上の暮らしの空間」。空気の動き(対流)が活発で、雲ができたり、雨が降ったり、天気が変わるのはほとんどこの対流圏の中です。

🛫飛行機はこの層の上限付近(10km前後)を飛ぶことが多いですが、その理由は、雲や揺れを避け、安定した空気の中を飛ぶためなんです。

② 成層圏(せいそうけん)|気温が上がる不思議な世界

- 高さ:約11~50km

- 特徴:上に行くと、なんと気温が上がる!

これは意外ですよね。

原因はオゾン層。紫外線を吸収して熱を持つため、気温が上がるんです。

この層は空気の動きが少なくて安定しているため、

🛫実験機や特殊な気象観測気球はこの層まで到達することもあります。

③ 中間圏(ちゅうかんけん)|大気が超うすい“寒冷の世界”

- 高さ:約50~80km

- 特徴:上に行くほどまた寒くなる(地球で最も寒い場所)

この層では気温が再び下がり、-90℃近くになることもあります。

流れ星が光るのも、この中間圏の下の方。空気は薄く、飛行機も飛べません。

④ 熱圏(ねつけん)|まさかの数百度!?高温の世界

- 高さ:80km以上

- 特徴:上空ほど気温が上がり、200kmあたりで約500℃にも!

え? 500℃? 実は空気がスカスカすぎて、体感としてはそんなに熱くないそうです。

人工衛星や宇宙ステーションはこの熱圏に位置しており、オーロラも熱圏の下部で発生します。

圏界面(けんかいめん)って何?

それぞれの大気の層の境界には、「圏界面(けんかいめん)」と呼ばれる区切りがあります。

たとえば、

- 対流圏の上 → トロポポーズ(Tropopause)

- 成層圏の上 → ストラトポーズ(Stratopause)

- 中間圏の上 → メソポーズ(Mesopause)

トロポポーズ(対流圏の上端)付近は、乱気流に遭いやすく飛行機がその付近を飛行すると、上の層と下の層の空気の動きが違うので、ちょうどぶつかる境目で揺れやすくなるのです。そのためディスパッチャーとして、飛行計画を作成する場合、圏界面を避けるように高度をを選定しています。

解析する上では、ただ見るだけではなく、それがどのように動き、どう変化しそうかを予測していく必要があります。

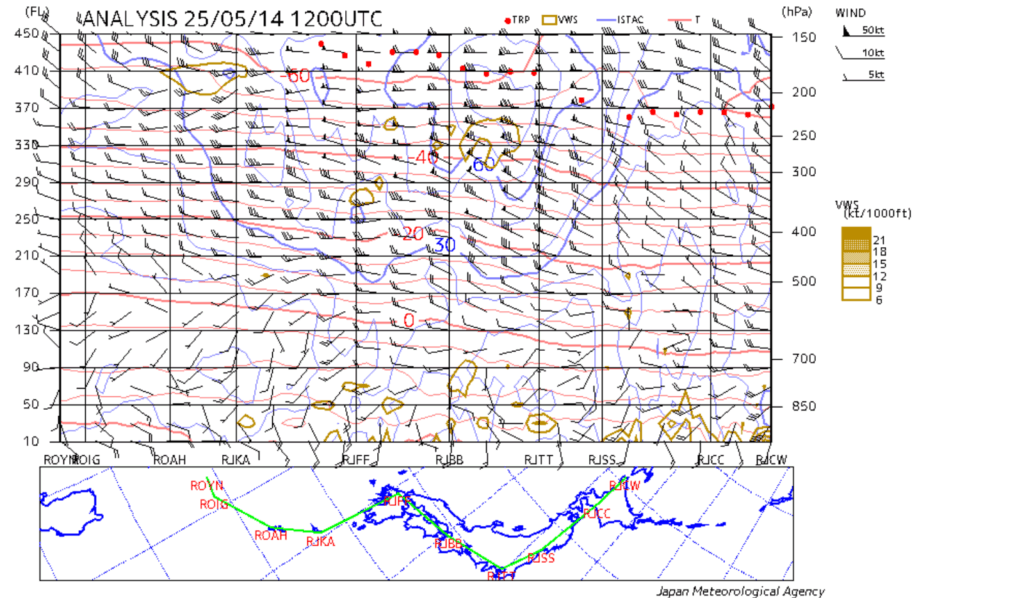

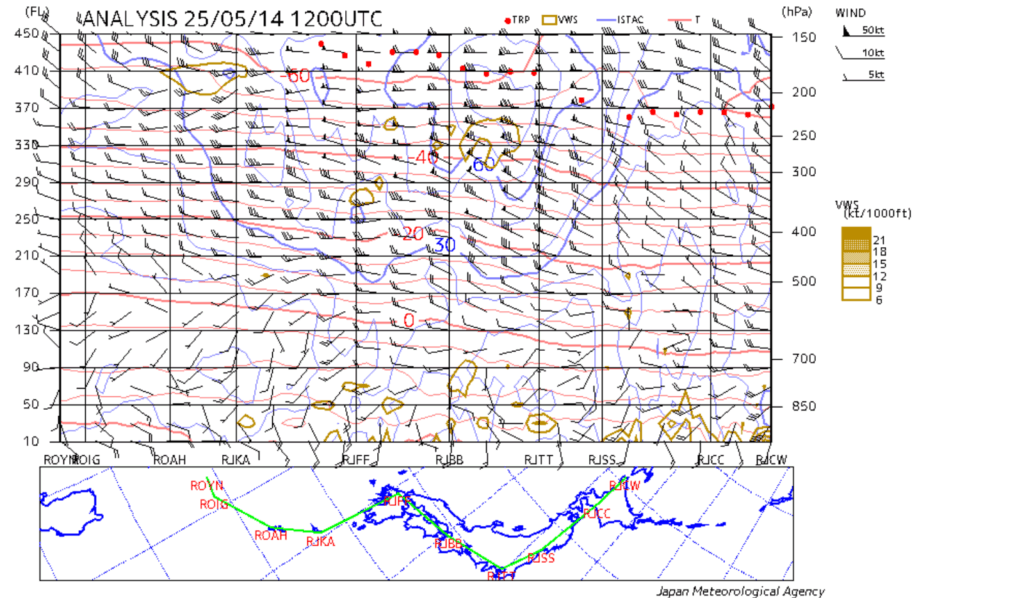

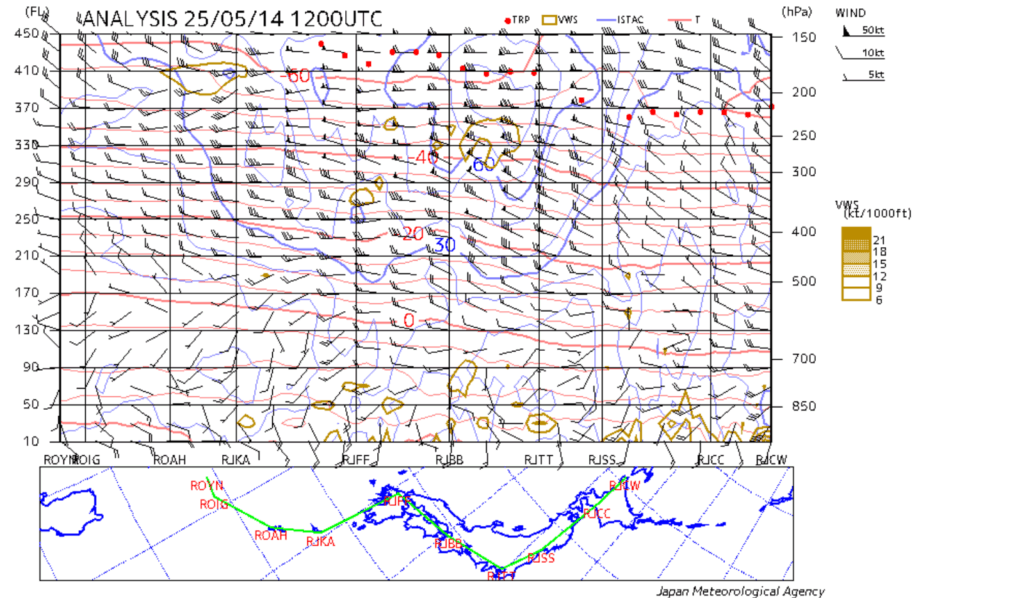

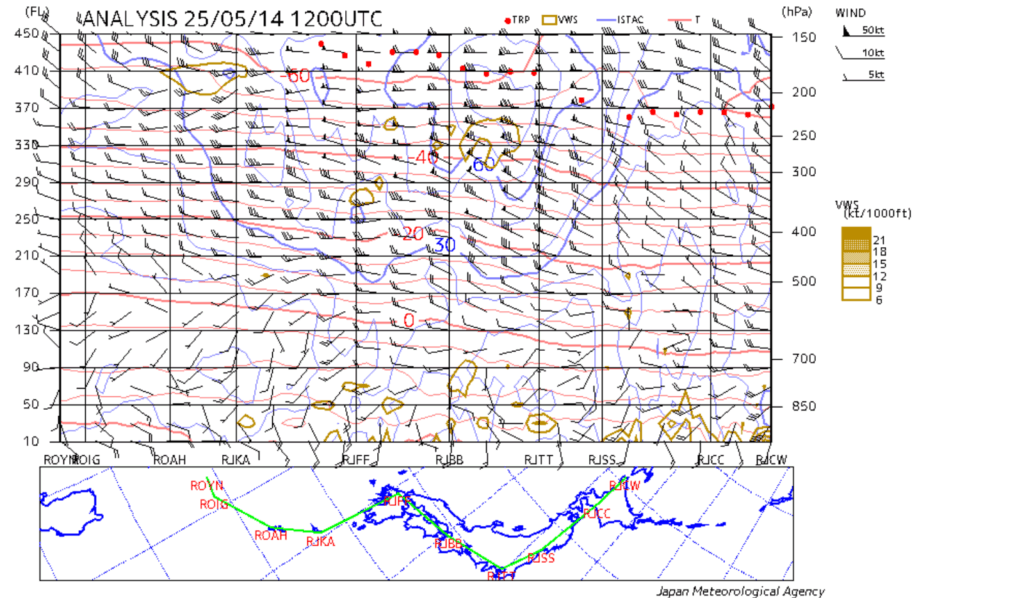

それには気象庁が飛ばす気球(ラジオゾンデ)の観測によって得られた以下のような【航空路上の断面図(赤い点がトロポポーズ)】が便利です。他にはSkew-Tという気象図を用いて気温の変化から読み取るなど、様々な視点から大気の分析をしています。

この図は気象庁のサイトからどなたでも閲覧することができます(詳細な見方は他記事で説明します)。よく飛行機を乗っていると機長のあいさつで「高度は約12000m、40000ft(フィート)を順調に飛行しております」という言葉を聞くかと思います。

上記のことを知っておくと、「なんで今日はこの高度を飛行しているんだろう?」、「どのあたりを飛んでいるんだろう?」というのが分かるようになってきます!

事前にどの高度を飛行するか、搭乗する前に予測してみるのも面白いかもしれませんね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

普段、耳にはしない用語がたくさん出てきていると思います。ですが今回の内容は、飛行機を運航する上でとても重要な要素になります。搭乗する際にも、「どうしてこの高度を飛行するのか?」など考えてみると、より空が近くなったように感じませんか?

是非、次に飛行機に搭乗するときは気にしてみてくださいね!

次回も、どうぞお楽しみに!

※この記事の内容は、航空従事者の知見をもとに一般の方向けにわかりやすく構成したものです。実際の運航判断は、厳密な気象データと航空法に基づいて行われます。

私たちが「空」と呼んでいるもの、その中を飛行機がビュン!と飛んでいく様子を見ると、「空ってどこまで続いてるんだろう?」と思ったことはありませんか?

宇宙には空気がないのはご存知の通り。なので、空気は宇宙の手前まであるということになります。

それでは、なぜ空気は宇宙に逃げていかないのでしょうか。それは地球の引力が関係しており、空気も地球の引力によって地表に引き寄せられているからです。この空気は地球に薄く覆いかぶさるように存在しており、上空にいくほど密度は低くなっていきます。

ちなみに地球をフルーツに例えると、、

地球の半径は約6400km、そして大気はその外側を覆っている…と言っても、実はとても薄い。

地球全体をリンゴだとしたら、大気はその「皮」くらいしかないんです!

その“皮”の中でも、飛行機が飛ぶのはごく一部。

ではその「空気の階層」、一体どうなっているのでしょうか?

今回はこの空気の階層、つまり“大気の構造”について、飛行機との関係を交えながら、わかりやすく解説していきます。

大気は4つの層+αでできている!

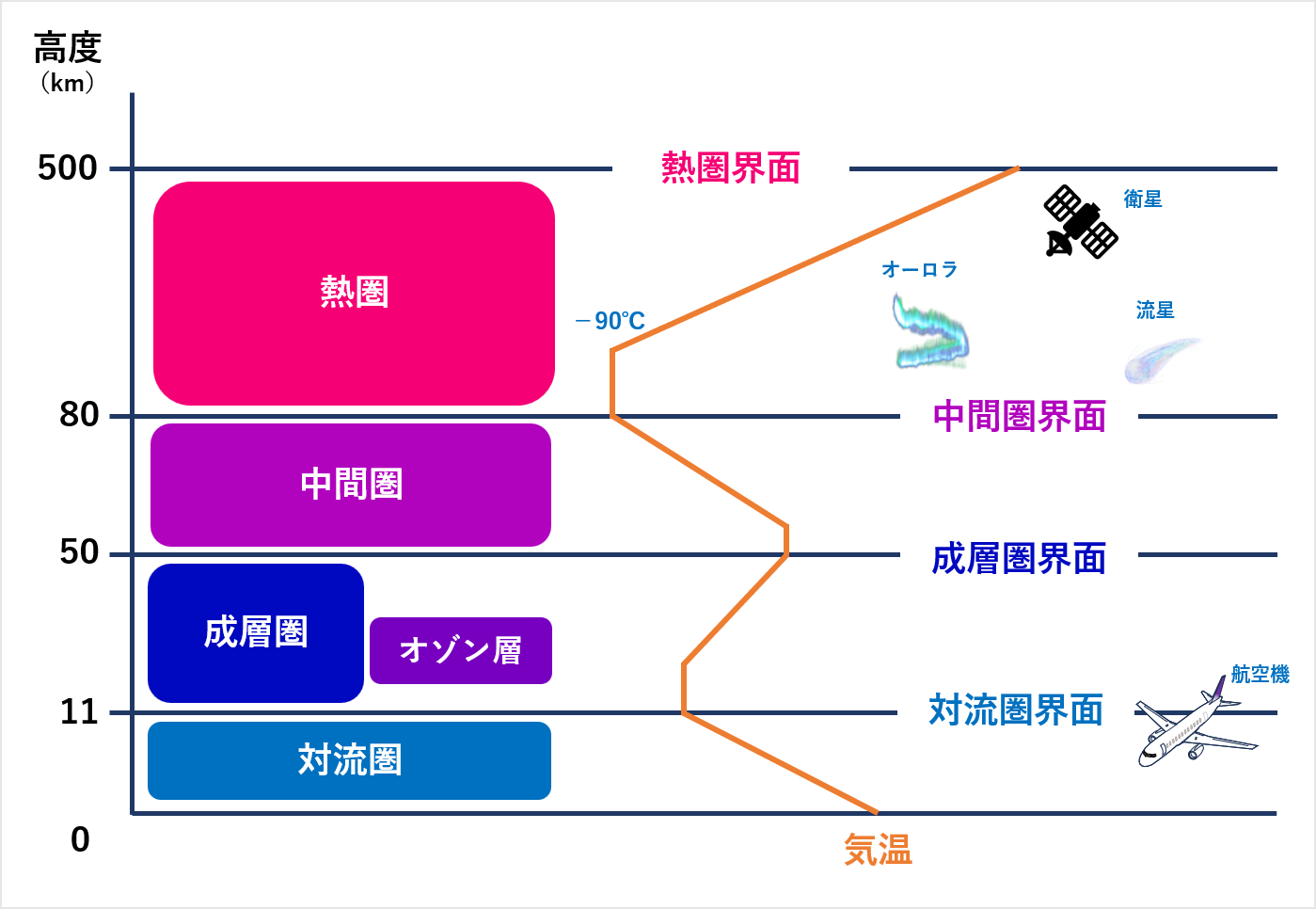

地球を取り巻く大気は、高度によって「対流圏」「成層圏」「中間圏」「熱圏」の4つに分けられます。それぞれの特徴を見ていきましょう。

① 対流圏(たいりゅうけん)|私たちが暮らす「生活空間」

高さ:約0~11km(場所や季節によって異なる)

特徴:上に行くほど寒くなる(気温減率:-6.5℃/km)

これは私たちが住んでいる、いわば「地上の暮らしの空間」。空気の動き(対流)が活発で、雲ができたり、雨が降ったり、天気が変わるのはほとんどこの対流圏の中です。

🛫飛行機はこの層の上限付近(10km前後)を飛ぶことが多いですが、その理由は、雲や揺れを避け、安定した空気の中を飛ぶためなんです。

② 成層圏(せいそうけん)|気温が上がる不思議な世界

- 高さ:約11~50km

- 特徴:上に行くと、なんと気温が上がる!

これは意外ですよね。

原因はオゾン層。紫外線を吸収して熱を持つため、気温が上がるんです。

この層は空気の動きが少なくて安定しているため、

🛫実験機や特殊な気象観測気球はこの層まで到達することもあります。

③ 中間圏(ちゅうかんけん)|大気が超うすい“寒冷の世界”

- 高さ:約50~80km

- 特徴:上に行くほどまた寒くなる(地球で最も寒い場所)

この層では気温が再び下がり、-90℃近くになることもあります。

流れ星が光るのも、この中間圏の下の方。空気は薄く、飛行機も飛べません。

④ 熱圏(ねつけん)|まさかの数百度!?高温の世界

- 高さ:80km以上

- 特徴:上空ほど気温が上がり、200kmあたりで約500℃にも!

え? 500℃? 実は空気がスカスカすぎて、体感としてはそんなに熱くないそうです。

人工衛星や宇宙ステーションはこの熱圏に位置しており、オーロラも熱圏の下部で発生します。

圏界面(けんかいめん)って何?

それぞれの大気の層の境界には、「圏界面(けんかいめん)」と呼ばれる区切りがあります。

たとえば、

- 対流圏の上 → トロポポーズ(Tropopause)

- 成層圏の上 → ストラトポーズ(Stratopause)

- 中間圏の上 → メソポーズ(Mesopause)

トロポポーズ(対流圏の上端)付近は、乱気流に遭いやすく飛行機がその付近を飛行すると、上の層と下の層の空気の動きが違うので、ちょうどぶつかる境目で揺れやすくなるのです。そのためディスパッチャーとして、飛行計画を作成する場合、圏界面を避けるように高度をを選定しています。

解析する上では、ただ見るだけではなく、それがどのように動き、どう変化しそうかを予測していく必要があります。

それには気象庁が飛ばす気球(ラジオゾンデ)の観測によって得られた以下のような【航空路上の断面図(赤い点がトロポポーズ)】が便利です。他にはSkew-Tという気象図を用いて気温の変化から読み取るなど、様々な視点から大気の分析をしています。

この図は気象庁のサイトからどなたでも閲覧することができます(詳細な見方は他記事で説明します)。よく飛行機を乗っていると機長のあいさつで「高度は約12000m、40000ft(フィート)を順調に飛行しております」という言葉を聞くかと思います。

上記のことを知っておくと、「なんで今日はこの高度を飛行しているんだろう?」、「どのあたりを飛んでいるんだろう?」というのが分かるようになってきます!

事前にどの高度を飛行するか、搭乗する前に予測してみるのも面白いかもしれませんね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

普段、耳にはしない用語がたくさん出てきていると思います。ですが今回の内容は、飛行機を運航する上でとても重要な要素になります。搭乗する際にも、「どうしてこの高度を飛行するのか?」など考えてみると、より空が近くなったように感じませんか?

是非、次に飛行機に搭乗するときは気にしてみてくださいね!

次回も、どうぞお楽しみに!

※この記事の内容は、航空従事者の知見をもとに一般の方向けにわかりやすく構成したものです。実際の運航判断は、厳密な気象データと航空法に基づいて行われますしたものです。実際の運航判断は、厳密な気象データと航空法に基づいて行われます

MOST READ

RECOMMEND