「今日、天気悪いから飛行機が遅れてるのかな?」

そんなふうに考えたこと、ありませんか?

でも実は、テレビの天気予報で伝えられる「晴れ・雨・曇り」だけでは、飛行機の運航の判断はできません。

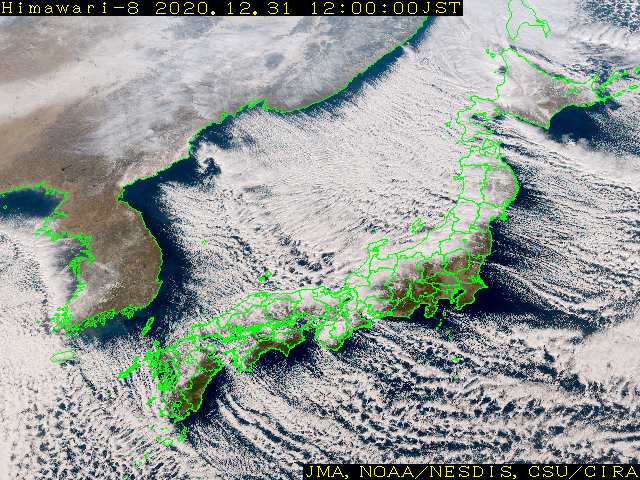

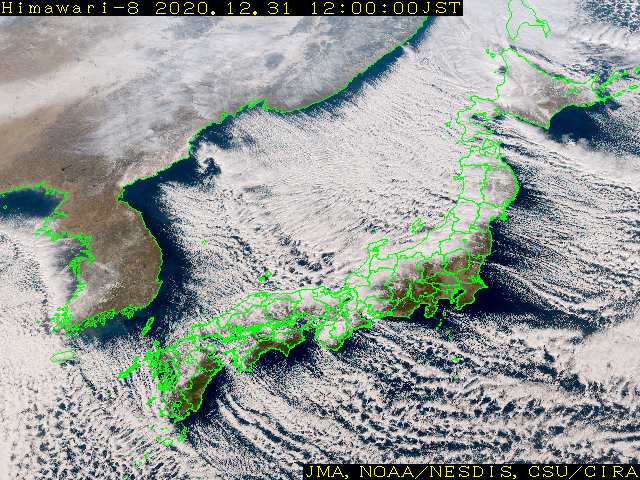

空を飛ぶ飛行機には、地上の天気だけではなく、上空の気流、風の強さ、雲の種類や高さ、温度、湿度、雷、乱気流、視程など…非常に多くの気象情報が必要です。そして、それらを総合的に分析し、安全かつ効率的なフライトプランを作り、飛ぶか飛ばないか、そして定時で飛行機を出発させられるのか等を考え、決めるのが、「航空気象(こうくうきしょう)」と呼ばれる分野です。

この記事では、この「航空気象」がどんなもので、なぜ必要なのかを、パイロットとディスパッチャー(運航管理者)の視点から、やさしく、でもちょっと本格的に解説していきます。

「天気」は飛行機にとって一番の自然のハードル

まず最初に、飛行機にとって天気がどれほど大きな影響を与える存在なのか、イメージしてみましょう。

飛行機は毎日、多くの人や貨物を乗せて世界中を飛び回っていますが、それを阻む自然の存在が「天気」です。雷雲、強風、視界不良、乱気流、雪や氷結、台風など……。

これらの気象現象はすべて、飛行機の運航に重大な影響を与えることがあります。

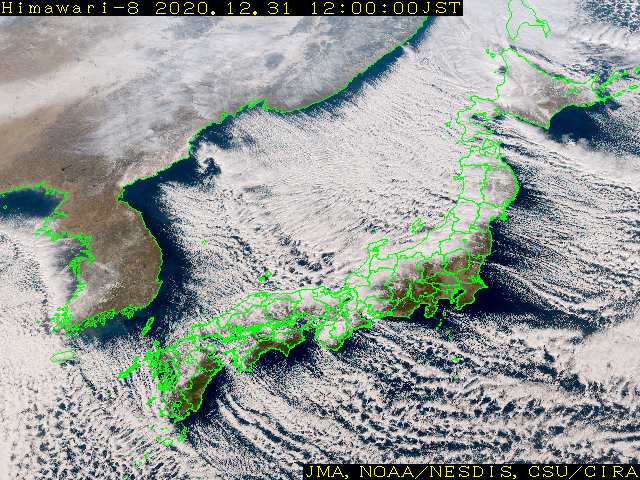

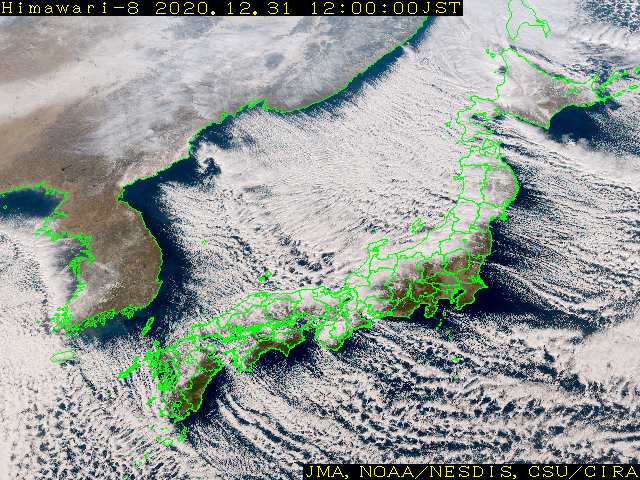

そして何よりも重要なのは、それらの変化がとても速いこと。1時間後に晴れる場所でも、いまのこの瞬間は視界ゼロかもしれませんし、1時間前は無風だった場所に突風が吹くこともあります。

そのため、航空業界では「数時間後の天気」だけではなく、数分単位の細かい気象情報を求められるのです。

分単位で刻々と変わる空港の天気を追いかける

ディスパッチャー(運航管理者)は、フライトごとに「フライトプラン」と呼ばれる計画書を作ります。その中には、飛行ルートや高度、燃料搭載量、代替空港の選定など、さまざまな要素が含まれています。

ここで重要になるのが各空港の天気の変化です。

たとえば、出発地の羽田空港が強風になりそう、到着地の新千歳空港に霧が出そう、途中のルート上に雷雲が発生しているかもしれない……など、出発から到着までのすべての区間について天気を予め予測し、実際に飛行する間では分単位で読み取り、今この時点で飛行機を飛ばすことができるのか、遅延させて出発させた方がいいのか等、パイロットやディスパッチャーで判断する必要があります。

しかも、ただ見るだけではなく、それがどのように動き、どう変化しそうかを予測していく必要があるのです。これは、テレビの天気予報では得られない、専門的な航空気象資料を使って初めて可能になる作業です。

「上空の天気」も分析しなければ飛べない

飛行機は、雲の上を飛んでいると思われがちですが、雲の中を飛ぶことも、雲の下を飛ぶことも、場合によってはあります。そのため、上空数千メートルの気流や温度、湿度、乱気流の有無なども細かく把握する必要があるのです。

特に重要なのが「ジェット気流」や「乱気流」の情報。

これらは飛行ルートの選定だけでなく、飛行時間や燃料の消費量にも関わるため、燃料計画そのものを左右する重大なファクターとなります。

たとえば、

向かい風が強すぎると予定よりも燃料を多く消費する恐れがあるため、あらかじめ多めに積んでおく必要があります。さらに、飛行時間が長引けば次の便への折り返しスケジュールに影響する可能性もあるため、到着予定時刻を見越して飛行速度を調整し、次の便が定時で出発できるかどうかも視野に入れて計画を立てる必要があります。つまり、上空の風の状況を読むことは、安全運航だけでなく、全体のダイヤ管理にも直結しているのです。

航空気象は「条件付き運航」や「欠航」の判断にもつながる

空港や上空の天気が悪化することが予想されると、「条件付き運航(悪天候時は他の空港へ向かう可能性あり)」や「欠航」という判断が下されることもあります。

これらの判断には、以下のような要素が含まれます:

- 到着予定時刻に視界がどのくらい確保されているか?

- 滑走路に積雪や凍結の可能性は?

- 風向・風速が着陸限界を超えていないか?

- 雷雲や突風の予報があるか?

つまり、「航空気象」は単に天気を“知る”だけでなく、安全かどうかを判断するための情報源そのものなのです。

航空気象は、誰でも“学べる”世界

ここまで聞いて、「すごく専門的で難しそう…」と思った方もいるかもしれません。でも大丈夫です。

「航空気象」とはいえ、ベースは私たちが日常で感じている「天気」と同じ。

空が青い、風が強い、雲が厚い——そうした素朴な観察から始まっています。

気象学は難解なものではなく、“観察する目”と“つなげる力”があれば、誰でも学んでいける世界なのです。

しかも、これを理解しておくと、例えばこんなことが自分で考えられるようになります。

- 「今日、飛行機ちゃんと飛ぶかな?」

- 「条件付き運航ってなってるけど、天気図を見る限り大丈夫そう」

- 「この時期は偏西風が強いから、到着が早まるかも」

つまり、航空気象を知ることは、飛行機に乗るときの安心感にもつながるんです。

これから一緒に、空のことを学んでいきましょう

この連載では、私たちパイロットとディスパッチャーが、実際の運航で感じている「空のリアル」や「気象の読み方」を交えながら、飛行機が飛ぶ空を、もっと身近に、もっと楽しく感じてもらえるような内容を目指します。

旅行のとき、空を見上げたとき、展望デッキで飛行機を眺めるとき——

「この飛行機、こんな風の中を飛んでるのかな?」「あの雲って危ない雲かな?」なんて思えたら、もうあなたは立派な“空の読み手”です。

次回も、どうぞお楽しみに!

※この記事の内容は、航空従事者の知見をもとに一般の方向けにわかりやすく構成したものです。実際の運航判断は、厳密な気象データと航空法に基づいて行われます。

「今日、天気悪いから飛行機が遅れてるのかな?」

そんなふうに考えたこと、ありませんか?

でも実は、テレビの天気予報で伝えられる「晴れ・雨・曇り」だけでは、飛行機の運航の判断はできません。

空を飛ぶ飛行機には、地上の天気だけではなく、上空の気流、風の強さ、雲の種類や高さ、温度、湿度、雷、乱気流、視程など…非常に多くの気象情報が必要です。そして、それらを総合的に分析し、安全かつ効率的なフライトプランを作り、飛ぶか飛ばないか、そして定時で飛行機を出発させられるのか等を考え、決めるのが、「航空気象(こうくうきしょう)」と呼ばれる分野です。

この記事では、この「航空気象」がどんなもので、なぜ必要なのかを、パイロットとディスパッチャー(運航管理者)の視点から、やさしく、でもちょっと本格的に解説していきます。

「天気」は飛行機にとって一番の自然のハードル

まず最初に、飛行機にとって天気がどれほど大きな影響を与える存在なのか、イメージしてみましょう。

飛行機は毎日、多くの人や貨物を乗せて世界中を飛び回っていますが、それを阻む自然の存在が「天気」です。雷雲、強風、視界不良、乱気流、雪や氷結、台風など……。

これらの気象現象はすべて、飛行機の運航に重大な影響を与えることがあります。

そして何よりも重要なのは、それらの変化がとても速いこと。1時間後に晴れる場所でも、いまのこの瞬間は視界ゼロかもしれませんし、1時間前は無風だった場所に突風が吹くこともあります。

そのため、航空業界では「数時間後の天気」だけではなく、数分単位の細かい気象情報を求められるのです。

分単位で刻々と変わる空港の天気を追いかける

ディスパッチャー(運航管理者)は、フライトごとに「フライトプラン」と呼ばれる計画書を作ります。その中には、飛行ルートや高度、燃料搭載量、代替空港の選定など、さまざまな要素が含まれています。

ここで重要になるのが各空港の天気の変化です。

たとえば、出発地の羽田空港が強風になりそう、到着地の新千歳空港に霧が出そう、途中のルート上に雷雲が発生しているかもしれない……など、出発から到着までのすべての区間について天気を予め予測し、実際に飛行する間では分単位で読み取り、今この時点で飛行機を飛ばすことができるのか、遅延させて出発させた方がいいのか等、パイロットやディスパッチャーで判断する必要があります。

しかも、ただ見るだけではなく、それがどのように動き、どう変化しそうかを予測していく必要があるのです。これは、テレビの天気予報では得られない、専門的な航空気象資料を使って初めて可能になる作業です。

「上空の天気」も分析しなければ飛べない

飛行機は、雲の上を飛んでいると思われがちですが、雲の中を飛ぶことも、雲の下を飛ぶことも、場合によってはあります。そのため、上空数千メートルの気流や温度、湿度、乱気流の有無なども細かく把握する必要があるのです。

特に重要なのが「ジェット気流」や「乱気流」の情報。

これらは飛行ルートの選定だけでなく、飛行時間や燃料の消費量にも関わるため、燃料計画そのものを左右する重大なファクターとなります。

たとえば、

向かい風が強すぎると予定よりも燃料を多く消費する恐れがあるため、あらかじめ多めに積んでおく必要があります。さらに、飛行時間が長引けば次の便への折り返しスケジュールに影響する可能性もあるため、到着予定時刻を見越して飛行速度を調整し、次の便が定時で出発できるかどうかも視野に入れて計画を立てる必要があります。つまり、上空の風の状況を読むことは、安全運航だけでなく、全体のダイヤ管理にも直結しているのです。

航空気象は「条件付き運航」や「欠航」の判断にもつながる

空港や上空の天気が悪化することが予想されると、「条件付き運航(悪天候時は他の空港へ向かう可能性あり)」や「欠航」という判断が下されることもあります。

これらの判断には、以下のような要素が含まれます:

- 到着予定時刻に視界がどのくらい確保されているか?

- 滑走路に積雪や凍結の可能性は?

- 風向・風速が着陸限界を超えていないか?

- 雷雲や突風の予報があるか?

つまり、「航空気象」は単に天気を“知る”だけでなく、安全かどうかを判断するための情報源そのものなのです。

航空気象は、誰でも“学べる”世界

ここまで聞いて、「すごく専門的で難しそう…」と思った方もいるかもしれません。でも大丈夫です。

「航空気象」とはいえ、ベースは私たちが日常で感じている「天気」と同じ。

空が青い、風が強い、雲が厚い——そうした素朴な観察から始まっています。

気象学は難解なものではなく、“観察する目”と“つなげる力”があれば、誰でも学んでいける世界なのです。

しかも、これを理解しておくと、例えばこんなことが自分で考えられるようになります。

- 「今日、飛行機ちゃんと飛ぶかな?」

- 「条件付き運航ってなってるけど、天気図を見る限り大丈夫そう」

- 「この時期は偏西風が強いから、到着が早まるかも」

つまり、航空気象を知ることは、飛行機に乗るときの安心感にもつながるんです。

これから一緒に、空のことを学んでいきましょう

この連載では、私たちパイロットとディスパッチャーが、実際の運航で感じている「空のリアル」や「気象の読み方」を交えながら、飛行機が飛ぶ空を、もっと身近に、もっと楽しく感じてもらえるような内容を目指します。

旅行のとき、空を見上げたとき、展望デッキで飛行機を眺めるとき——

「この飛行機、こんな風の中を飛んでるのかな?」「あの雲って危ない雲かな?」なんて思えたら、もうあなたは立派な“空の読み手”です。

次回も、どうぞお楽しみに!

※この記事の内容は、航空従事者の知見をもとに一般の方向けにわかりやすく構成したものです。実際の運航判断は、厳密な気象データと航空法に基づいて行われます

MOST READ

RECOMMEND