離陸は緊張するフェーズのひとつ

こんにちは!

飛行機が滑走路を勇ましく滑走し、翼を広げ大空へ飛び立つ姿は優雅で航空ファンのみならず、航空関係者でもカッコイイと思う瞬間でありますが、その時のコックピットはどういう状況なのかをご紹介していきます。

TEXT BY K.K

エンジンの出力は段階的に。

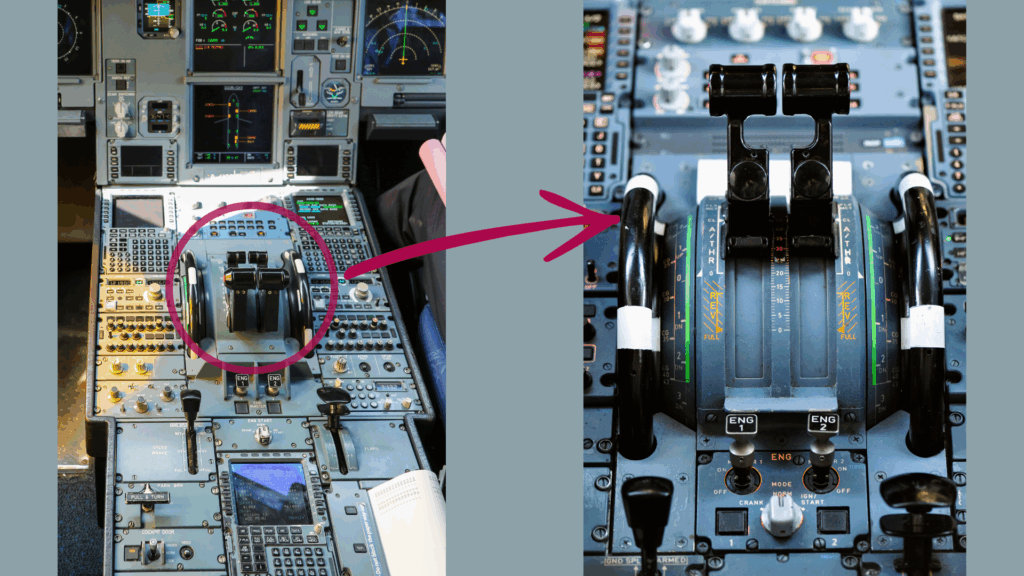

滑走路に入って管制官から離陸許可を得たら、エンジンの出力を上げ、離陸滑走を開始します。このエンジンの出力はスラストレバーと呼ばれるレバーを操作するのですが、一気にエンジンの出力を最大にするのではなく、段階的にエンジンの出力を上げます。まず、少し(B737で約40%程度)エンジンの出力を上げ、両方のエンジンの出力が安定することを確認します。両方のエンジンの出力が安定したら、スラストレバーを更に前に倒し、エンジンを離陸に必要な出力まで上げます。このエンジンの出力を安定させることを目的とした操作を「スプールアップ」と言います。

飛行機はパワーが強いため、アイドルから離陸出力まで急に推力を上げると、加速に差が出ます。

例えば、右側のエンジンだけが先に推力が上がり、左のエンジンの推力が上がるのが遅いと、飛行機は大きく左に逸れてしまいます。滑走路が濡れていたり、雪が残っていると非常に危険です。

これを防止するために、一定の回転数まで出力を上げ、両方のエンジンの出力のバランスを揃えます。何%まで出力を上げるかはエンジンの種類ごとに決められています。

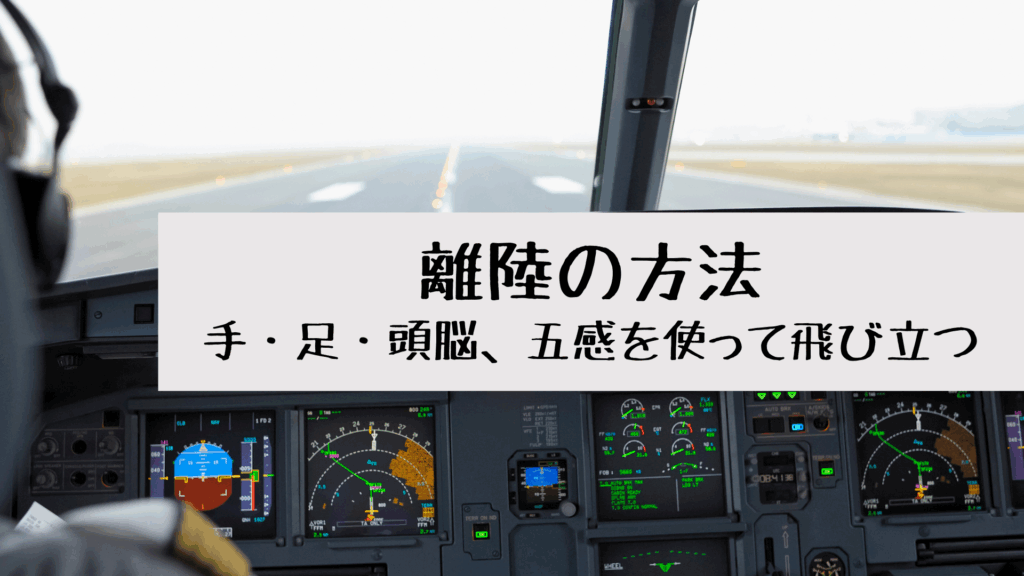

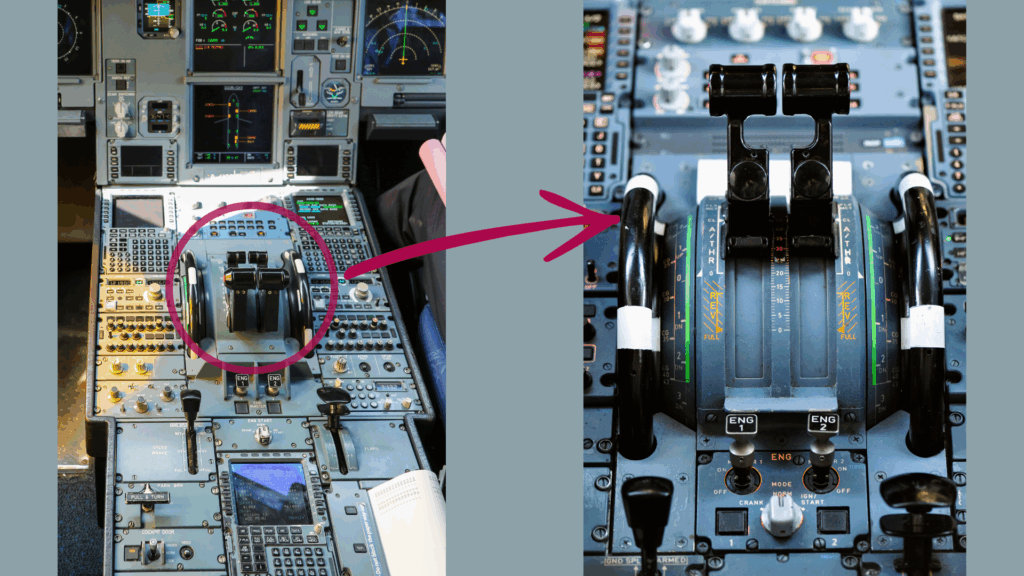

画像中央にあるレバーがスラストレバーです。

手前に引くとエンジンの出力が下がり、奥に倒すと出力があがります。

足で機体の方向をコントロール

25年4月23日に投稿した「タキシング」では、地上走行時の方向転換は、ステアリングチラーと呼ばれる操縦桿とは別のハンドルを使うと紹介しましたが、滑走時におけるタイヤの方向転換は、ステアリングチラーではなく、ラダーペダルを使ってコントロールを行います。

ステアリングチラーはノーズギアの角度が約65度まで曲がってしまいます。飛行機は離陸時、約200km/hを超す速度に達しますが、この中でノーズギアが大きく曲がってしまうと事故に繋がってしまいます。そのため、高速走行時においてはノーズギアの曲がり幅を抑制する必要があり、ステアリングチラーとは別の機構を使います。それがラダーペダルです。このラダーペダルは、垂直尾翼に設置された方向舵(ラダー)を動かす機構なのですが、地上走行時はノーズギアも動かすことができます。ラダーペダルを使用した場合、ノーズギアは約7度程度しか曲がりません。そのため、高速走行時であっても急な方向転換とはならず、走行方向をコントロールすることができます。

そのため、滑走時、パイロットは忙しなく足を動かして、高速で離陸走行をする飛行機の針路を、滑走路のセンターラインに乗るようコントロールしております。先に述べたように、離陸速度は200kmを超えるため、例え7度程度の曲がり幅でも、あっという間に進路が変わってしまうので、ドラマーの如く、結構忙しく足を動かしてコントロールする必要があります。

飛行機の離陸を見る時、ぜひ垂直尾翼のラダーもご覧ください!ラダーが動いている分、パイロットが必死に足で飛行機の進行方向をコントロールしているということです!

速度と角度を気にしながら飛び立つ

飛行機は速ければどのタイミングでも飛べるわけではなく、その日の重量や天候、滑走路の状況などを加味して、飛び上がれる速度が決まっております。それをコールサインに表したのが「V1、VR、V2」というコールサインです。

✈️ V1(決心速度 / Takeoff Decision Speed)

定義: 離陸中にエンジン不調などの異常が発生したとき、「離陸を中止するか、それとも継続するか」を決断する限界速度。

意味:

- V1 未満: 離陸中止が可能。

- V1 以上: ブレーキ距離が足りなくなり、離陸中止は不可能。必ず離陸を継続。「これ以上はブレーキを踏んでも間に合わない」速度。

✈️ VR(ローテーション速度 / Rotation Speed)

定義: パイロットが操縦桿を引いて機首を上げ(ローテーション)、機体が浮き始める速度。

意味: この速度に達したら、機首を上げて離陸動作を開始する。

✈️ V2(安全離陸速度 / Takeoff Safety Speed)

定義: エンジンが1基故障した状態でも、安全に上昇を続けられる最小速度。

意味: 離陸直後にエンジン停止があっても、この速度を維持していれば安全な上昇が可能。

航空機には速度計がついており、この速度計にそれぞれの速度が反映されますが、操縦を担当していないパイロットがコールアウトも実施します。このコールアウトを聞きながら、VRになったタイミングで操縦桿をゆっくり引き上げると、飛行機が浮き上がります。浮き上がると体にGを感じるので、そのGを感じながら上昇をコントロールしていきます。このとき、機首上げの角度が規定値を超えてしまうと、「しりもち」と呼ばれる事故(機体の後方下部を地面に擦ってしまうこと)が発生してしまうため、PFD(Primary Flight Display)と呼ばれる機体姿勢を表すモニターを見ながら角度を調整していきます。

個人的な感覚ですが、私はこの「V1」という速度に達した時が一番プレッシャーを感じます。

五感を研ぎ澄ませて飛ぶ

如何でしたでしょうか?手や足、そして頭脳など、五感を研ぎ澄ませて空に飛びあがっていきます。離陸というフェーズの中にも緊張するポイントや、技術的な難しさがあり、航空機の操縦は本当に奥が深いと感じながら、日々離陸を行っております。このブログではパイロットのノウハウやあるあるなどの情報発信を行っていきますので、ぜひ旅の小ネタに楽しんでいただけますと嬉しいです。これからもよろしくお願い致します。

離陸は緊張するフェーズのひとつ

こんにちは!

飛行機が滑走路を勇ましく滑走し、翼を広げ大空へ飛び立つ姿は優雅で航空ファンのみならず、航空関係者でもカッコイイと思う瞬間でありますが、その時のコックピットはどういう状況なのかをご紹介していきます。

TEXT BY K.K

エンジンの出力は段階的に。

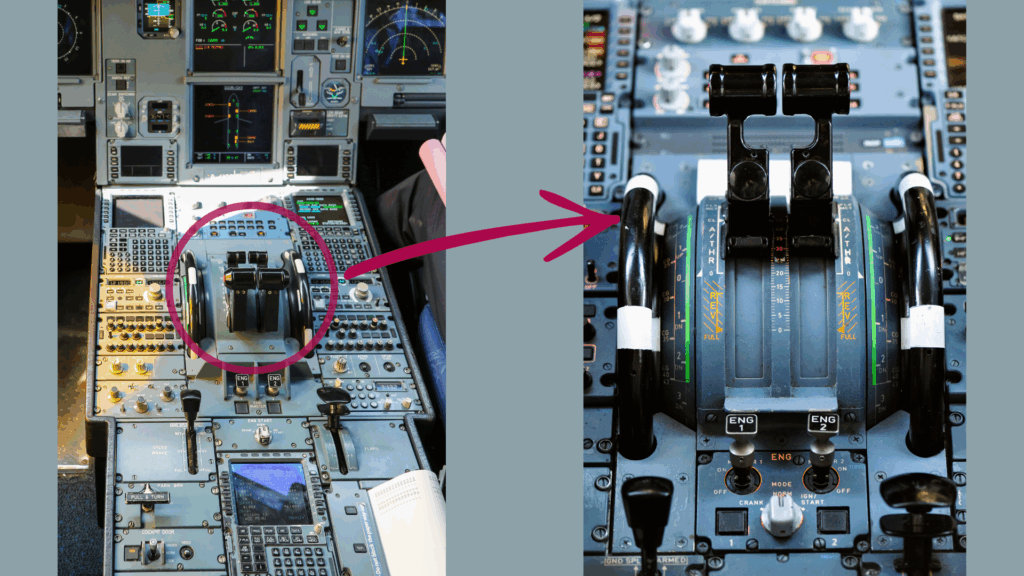

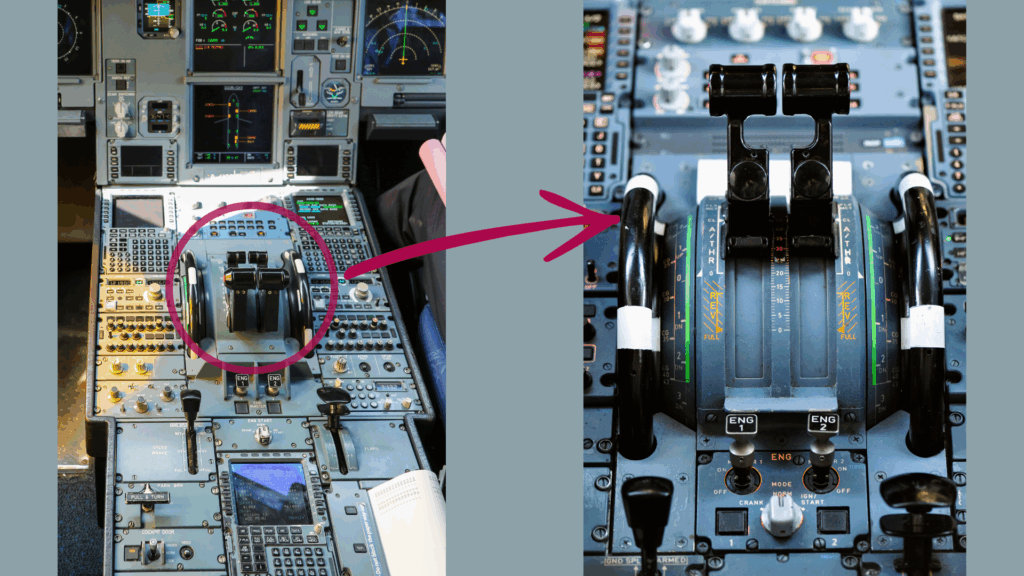

滑走路に入って管制官から離陸許可を得たら、エンジンの出力を上げ、離陸滑走を開始します。このエンジンの出力はスラストレバーと呼ばれるレバーを操作するのですが、一気にエンジンの出力を最大にするのではなく、段階的にエンジンの出力を上げます。まず、少し(B737で約40%程度)エンジンの出力を上げ、両方のエンジンの出力が安定することを確認します。両方のエンジンの出力が安定したら、スラストレバーを更に前に倒し、エンジンを離陸に必要な出力まで上げます。このエンジンの出力を安定させることを目的とした操作を「スプールアップ」と言います。

飛行機はパワーが強いため、アイドルから離陸出力まで急に推力を上げると、加速に差が出ます。

例えば、右側のエンジンだけが先に推力が上がり、左のエンジンの推力が上がるのが遅いと、飛行機は大きく左に逸れてしまいます。滑走路が濡れていたり、雪が残っていると非常に危険です。

これを防止するために、一定の回転数まで出力を上げ、両方のエンジンの出力のバランスを揃えます。何%まで出力を上げるかはエンジンの種類ごとに決められています。

画像中央にあるレバーがスラストレバーです。

手前に引くとエンジンの出力が下がり、奥に倒すと出力があがります。

足で機体の方向をコントロール

25年4月23日に投稿した「タキシング」では、地上走行時の方向転換は、ステアリングチラーと呼ばれる操縦桿とは別のハンドルを使うと紹介しましたが、滑走時におけるタイヤの方向転換は、ステアリングチラーではなく、ラダーペダルを使ってコントロールを行います。

ステアリングチラーはノーズギアの角度が約65度まで曲がってしまいます。飛行機は離陸時、約200km/hを超す速度に達しますが、この中でノーズギアが大きく曲がってしまうと事故に繋がってしまいます。そのため、高速走行時においてはノーズギアの曲がり幅を抑制する必要があり、ステアリングチラーとは別の機構を使います。それがラダーペダルです。このラダーペダルは、垂直尾翼に設置された方向舵(ラダー)を動かす機構なのですが、地上走行時はノーズギアも動かすことができます。ラダーペダルを使用した場合、ノーズギアは約7度程度しか曲がりません。そのため、高速走行時であっても急な方向転換とはならず、走行方向をコントロールすることができます。

そのため、滑走時、パイロットは忙しなく足を動かして、高速で離陸走行をする飛行機の針路を、滑走路のセンターラインに乗るようコントロールしております。先に述べたように、離陸速度は200kmを超えるため、例え7度程度の曲がり幅でも、あっという間に進路が変わってしまうので、ドラマーの如く、結構忙しく足を動かしてコントロールする必要があります。

飛行機の離陸を見る時、ぜひ垂直尾翼のラダーもご覧ください!ラダーが動いている分、パイロットが必死に足で飛行機の進行方向をコントロールしているということです!

速度と角度を気にしながら飛び立つ

飛行機は速ければどのタイミングでも飛べるわけではなく、その日の重量や天候、滑走路の状況などを加味して、飛び上がれる速度が決まっております。それをコールサインに表したのが「V1、VR、V2」というコールサインです。

✈️ V1(決心速度 / Takeoff Decision Speed)

定義: 離陸中にエンジン不調などの異常が発生したとき、「離陸を中止するか、それとも継続するか」を決断する限界速度。

意味:

- V1 未満: 離陸中止が可能。

- V1 以上: ブレーキ距離が足りなくなり、離陸中止は不可能。必ず離陸を継続。「これ以上はブレーキを踏んでも間に合わない」速度。

✈️ VR(ローテーション速度 / Rotation Speed)

定義: パイロットが操縦桿を引いて機首を上げ(ローテーション)、機体が浮き始める速度。

意味: この速度に達したら、機首を上げて離陸動作を開始する。

✈️ V2(安全離陸速度 / Takeoff Safety Speed)

定義: エンジンが1基故障した状態でも、安全に上昇を続けられる最小速度。

意味: 離陸直後にエンジン停止があっても、この速度を維持していれば安全な上昇が可能。

航空機には速度計がついており、この速度計にそれぞれの速度が反映されますが、操縦を担当していないパイロットがコールアウトも実施します。このコールアウトを聞きながら、VRになったタイミングで操縦桿をゆっくり引き上げると、飛行機が浮き上がります。浮き上がると体にGを感じるので、そのGを感じながら上昇をコントロールしていきます。このとき、機首上げの角度が規定値を超えてしまうと、「しりもち」と呼ばれる事故(機体の後方下部を地面に擦ってしまうこと)が発生してしまうため、PFD(Primary Flight Display)と呼ばれる機体姿勢を表すモニターを見ながら角度を調整していきます。

個人的な感覚ですが、私はこの「V1」という速度に達した時が一番プレッシャーを感じます。

五感を研ぎ澄ませて飛ぶ

如何でしたでしょうか?手や足、そして頭脳など、五感を研ぎ澄ませて空に飛びあがっていきます。離陸というフェーズの中にも緊張するポイントや、技術的な難しさがあり、航空機の操縦は本当に奥が深いと感じながら、日々離陸を行っております。このブログではパイロットのノウハウやあるあるなどの情報発信を行っていきますので、ぜひ旅の小ネタに楽しんでいただけますと嬉しいです。これからもよろしくお願い致します。

MOST READ